5、IR LED

IR LED即紅外LED,是一種將電能轉(zhuǎn)換為光能的近紅外發(fā)光器件,它具有體積小、功耗低、指向性好等一系列優(yōu)點。

根據(jù)IR LED芯片的特性,不同波長的紅外LED產(chǎn)品可應(yīng)用到不同的領(lǐng)域,如:遙控器、醫(yī)療器具、空間光通信、紅外照明、固體鐳射器的泵浦源、高速路的自動刷卡系統(tǒng)、攝像頭、監(jiān)控、樓宇對講、防盜報警等。隨著大功率紅外線開發(fā)應(yīng)用加速,IR LED廠商的研發(fā)重點傾向也從遙控器、滑鼠、通訊等附加價值較低的應(yīng)用市場,轉(zhuǎn)向手機、車用、安控產(chǎn)品紅外線監(jiān)視、紅外醫(yī)療等高附加價值市場應(yīng)用。

在藍光LED陷入紅海競爭時,國內(nèi)芯片企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型。此時,市場持續(xù)升溫的IR LED越來越受到關(guān)注,并成為轉(zhuǎn)型主要目標市場之一。預(yù)估至2020年IR LED產(chǎn)值(不含傳感器)將達7.1億美元(約合人民幣47.11億元),年復(fù)合成長率達24%,成為LED廠商的新藍海。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年紅外線LED應(yīng)用于安全監(jiān)控的市場規(guī)模為9400萬美元,2015年已增長至1.2億美元。然而,由于LED廠商激烈的價格競爭,加上有越來越多廠商開始透過縮小晶片尺寸及改變封裝形式以降低成本,使得2016年紅外線LED于安防監(jiān)控應(yīng)用的產(chǎn)值微幅成長。

6、UV LED

UV LED即紫外LED,是單波長的不可見光。紫外LED在醫(yī)療、殺菌、印刷、照明、數(shù)據(jù)存儲、以及保密通信等方面都有重大應(yīng)用價值。

按紫外線的生物效應(yīng),可將紫外線按波長從高到低劃分為以下四個波段:

UV-A(400-315nm):也稱為黑光,波長最長,能量最低,占有自然界紫外光的最大份額。能引起皮膚的色素沉淀產(chǎn)生黑斑,故又稱致黑斑紫外線;

UV-B(315-280nm):是自然界紫外光中最具破壞性的部分,會導(dǎo)致皮膚曬傷,產(chǎn)生紅斑,部分可被大氣臭氧層吸收,又稱致紅斑紫外線;

UV-C(280-200nm):全部被大氣層吸收,通常只能用人造光源生成。多用于殺菌消毒。

真空紫外線(200-100nm):無法進入大氣層,存在于太空中。

據(jù)了解,紫外 LED 的發(fā)展主流為UV-A LED與UV-C LED,其中UV-A LED多聚焦于光固化市場應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,2016年由于紫外光LED產(chǎn)品積極導(dǎo)入光固化、殺菌與凈化市場等各項應(yīng)用,預(yù)估產(chǎn)值將成長至 1.66 億美元。在UV-A LED市場激烈殺價競爭下,整體紫外線LED 市場產(chǎn)值已連續(xù)兩年持平于 1.22 億美元。

另外,由于UV-C可應(yīng)用在食物保鮮、空氣凈化、水凈化等市場,潛在需求驚人。然而UV-C LED產(chǎn)品技術(shù)門檻相當高,不論在磊晶、晶片技術(shù)、封裝與市場接受程度等都面臨諸多挑戰(zhàn)。在技術(shù)持續(xù)進展下, 預(yù)估2016 年UV-C LED殺菌與凈化應(yīng)用的市場產(chǎn)值達 2800 萬美元,2021年將達2.57億美元,年復(fù)合成長率高達56%。事實上,現(xiàn)階段主要UV-C LED廠為美國、日本、韓國廠商,預(yù)計包括日亞化學(xué)與中國臺灣地區(qū)LED廠商都在今年第四季陸續(xù)推出UV-C LED產(chǎn)品,以加速UV-C LED技術(shù)進展。在國內(nèi)LED企業(yè)中,以鴻利智匯、國星光電為代表的中游封裝公司都計劃也相繼推出了各自的深紫外LED產(chǎn)品。

7、Micro LED

Micro LED技術(shù),即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列,如LED顯示屏每一個像素可定址、單獨驅(qū)動點亮,可看成是戶外LED顯示屏的微縮版,將像素點距離從毫米級降低至微米級,結(jié)構(gòu)是微型化LED陣列,也就是將LED結(jié)構(gòu)設(shè)計進行薄膜化、微小化與陣列化,使其體積約為目前主流LED大小的1%。

Micro LED與LCD、OLED的比較

Micro LED display是底層用正常的CMOS集成電路制造工藝制成LED顯示驅(qū)動電路,然后再用MOCVD機在集成電路制作LED陣列,從而實現(xiàn)微型顯示屏,也就是所說的LED顯示屏的縮小版。

Micro LED尺寸通常在100μm以下,目前業(yè)界水平大約10μm,未來長期目標是3μm以下。它具有高亮度、低功耗、體積較小、超高分辨率與色彩飽和度等特點,主要應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備、頭戴式顯示器、抬頭顯示器、數(shù)碼看板、TV等。

Micro LED 應(yīng)用于小間距顯示屏產(chǎn)品優(yōu)勢明顯,隨著點間距微縮,傳統(tǒng) LED 封裝成本占整體顯示屏模塊比重將大幅上揚。Micro LED技術(shù)無須封裝支架與金屬打線,可降低傳統(tǒng)SMD LED 封裝成本。

全球的LED廠商雖相繼啟動Micro LED開發(fā)計劃,但由于仍有瓶頸亟需克服,因此業(yè)界普遍認為Micro LED要進入商業(yè)化量產(chǎn),可能還需要5~10年時間。雖然距離量產(chǎn)化還需有段時間,但Micro LED成為產(chǎn)業(yè)熱點已是不爭的事實,業(yè)界認為,只要在巨量轉(zhuǎn)移的良率與精確度有所克服,在小尺寸應(yīng)用上指日可待。一旦Micro LED商用化,估計會消耗全球LED現(xiàn)有產(chǎn)能的五成。

主要廠家布局Micro LED現(xiàn)況

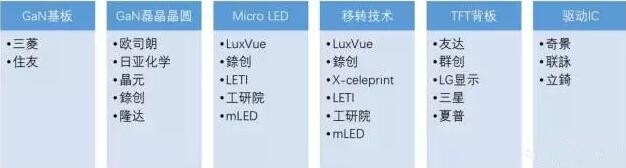

Micro LED供應(yīng)鏈