人眼可見的光譜范圍一般為400-700nm,那么紫外線波長就是大于100nm、小于400nm的電磁波就稱之為紫外線。原子或分子外層電子獲得能量后受激發到激發態,電子在激發態不能穩定停留而向基態躍遷,在此過程中以光子的形式輻射出能量,即紫外線。

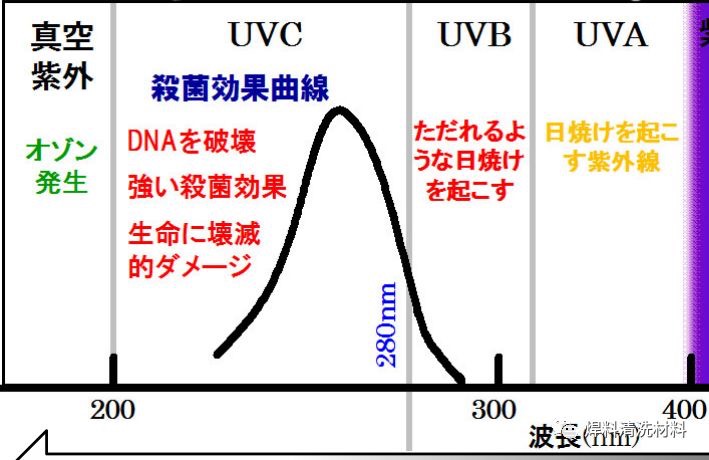

按紫外線的生物效應可將紫外線按波長從高到低劃分為以下四個波段:

UV-A(400-315nm):也稱為黑光,波長最長,能量最低,占有自然界紫外光的最大份額。能引起皮膚的色素沉淀產生黑斑,故又稱致黑斑紫外線;

UV-B(315-280nm):是自然界紫外光中最具破壞性的部分,會導致皮膚曬傷,產生紅斑,部分可被大氣臭氧層吸收,又稱致紅斑紫外線;

UV-C(280-200nm):全部被大氣層吸收,通常只能用人造光源生成。用于殺菌消毒的是波段中波長的紫外線。

真空紫外線(200-100nm):無法進入大氣層,存在于太空。

如圖所示,從圖中可以看出遺傳物質核酸DNA和RNA對紫外線吸收光譜的范圍為250-280nm,傳統低壓汞燈的發光譜線主要有254nm和185nm兩條,因此當紫外燈波長為254nm時,核酸對紫外線有最大吸收,即殺菌效果最好。

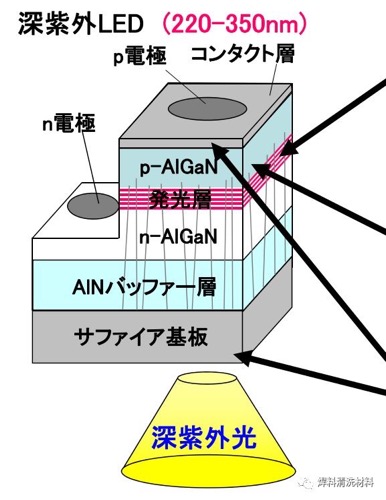

那么我們放開汞燈直接來談談UVLED(紫外LED)的組成:

由夾在較薄GaN三明治結構中一個或多個InGaN量子阱組成,形成的有源區為覆層。通過改變InGaN量子阱中InN-GaN的相對比例,發射波長可由紫光變到其他光。AlGaN通過改變AlN比例能用于制作UVLED中的覆層和量子阱層,但這些器件的效率和成熟度較差。如果有源量子阱層是GaN,與之相對是InGaN或AlGaN合金,則器件發射的光譜范圍為350~370nm。

當藍色InGaN發光二極管泵短的電子脈沖時,則產生紫外線輻射。含鋁的氮化物,特別是AlGaN和AlGaInN可以制作更短波長的器件,獲得系列波長的UVLED。波長可達247nm的二極管已經商業化,基于氮化鋁、可發射210nm紫外線輻射的LED已研制成功,250~270nm波段的UVLED目前全球芯片廠家也在大力研制中。

UV-LED主要特點如下:

(1)開閉次數不影響使用壽命;而傳統紫外光源汞燈的紫外線輻射強度隨著累計開啟次數和點燃時間的增加而降低;

(2)使用壽命長,超過20000小時,傳統紫外光源的壽命為100-1000小時;

(3)高效節能,傳統紫外光源的光電轉換效率最高為60%;

(4)光譜集中,紫外光占所有光輸出的98%以上,沒有傳統光源所附帶的紅外輻射;

(5)體積小,體積僅為0.1cm3,能隨意組裝成各種形式的燈陣,應用于不同需求;

(6)主波峰狹窄單一:90%以上光輸出集中在主波峰附近±10nm范圍內;

(7)直流低壓驅動:適合便攜UV設備;

(8)輸出功率穩定、連續可調;

(9)瞬間出光:不需要預熱時間,響應時間為微秒級;

(10)環保:不含汞,無重金屬污染。

紫外線殺菌UV燈可發出波長為253.7nm的紫外線,最容易被細菌和病毒的蛋白質、核酸吸收,可使蛋白質發生變性離解,核酸中形成胸腺嘧啶二聚體,破壞各種病毒和細菌的DNA和RNA結構,從而在幾秒時間內導致細菌和病毒死亡,殺菌效率高達99%,可以殺死其他消毒方法不能殺菌的細菌。

(1)細菌類(超過18種),如:大腸肝菌、桿狀菌、埃希氏菌、克呂二氏桿菌、肺結核菌、奈瑟氏球菌、沙門氏菌等;

(2)霉菌類(超過8種),如:青霉菌、黑霉菌、毛霉菌、大糞真菌等;

(3)濾過性病毒類(超過10種),如:肝炎病毒、流感病毒、小兒麻痹病毒等等。