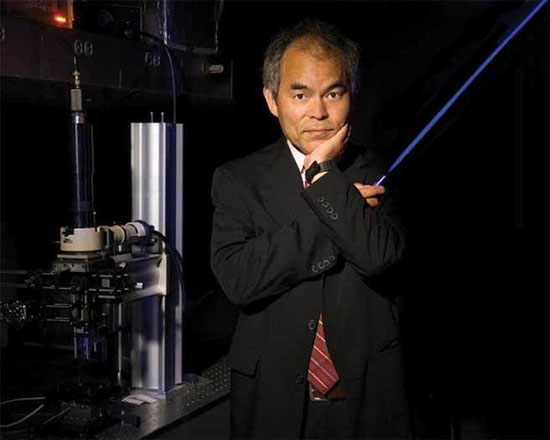

中村秀二和藍色LED

剩下的問題變成了如何提高藍色二極管的發光效率。在80年代后期,氮化鎵外延生長和p型摻雜的關鍵突破迎來了GaN基光電子器件時代。在這個基礎上,波士頓大學的TheodoreMoustakas獲得了使用新的兩步法生產高亮度藍色LED的方法,兩年后,1993年,日亞公司的中村修二再次使用與Moustakas相似的氮化鎵生長工藝再次證明了高亮度藍光LED。Moustakas和中村都獲得了獨立的專利,這使得發明人是誰變得有點亂(部分原因是雖然Moustakas發明了他的第一個,中村卻是首先提出)。但無論如何,這個新的發展徹底改變了LED照明,使大功率的藍光實用。

中村修二的遭遇

中村的發明可以說沒怎么得到日亞公司的幫助,因為他并不被公司看好,前面說了他用的是氮化鎵技術,但是這個技術的效率太低,當時業內普遍的方向是氧化鋅和硒化鋅,同樣從事這個方向研究的還有名古屋大學的赤崎勇師徒。他們幾乎是在同一時段進行實驗并最終取得成果,接著又互相提高對方的實驗成果。

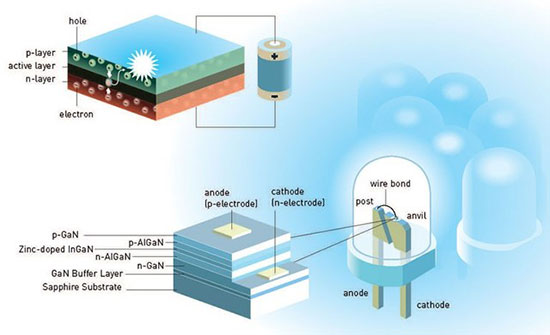

藍光LED的原理

當年在日亞不受重視的中村

日亞還搶注了他的專利,只給了這個對藍光二極管發明人兩萬日元的獎金……憤怒的中村遠赴美國,居然還被日亞要求簽署協議,三年不得從事藍光二極管研究。日亞用中村的專利銷售藍光二極管賺的盆滿缽滿,直到2004年,憤怒的中村狀告日亞要求其支付發明補償金并勝訴。法院判決日亞應支付給中村補償金200億日元。最終,這個金額縮水到了8.4億日元。這場前無古人的訴訟激勵了很多發明者在法庭上尋求幫助,他們當中的很多人贏了訴訟或者獲得庭外和解。如今,中村訴日亞一案已成為專利訴訟教材的指標性案例。

科研人員如何保護好自己的果實?

中村更為在意的似乎是東京地方法院的這一判斷:“發明者的貢獻度即使保守估算也不低于50%。原告幾乎靠一己之力完成了世界性的發明。”