北京市某區縣中小學教室照明現狀的研究

|

上傳人:照明工程學報 上傳時間: 2017-01-10 瀏覽次數: 635 |

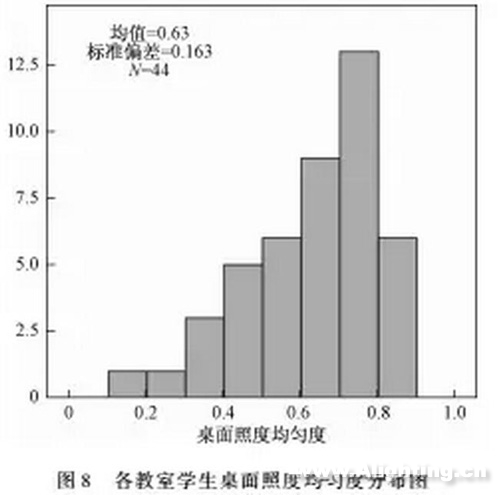

2.4課桌面照度均勻度水平及分布

44間教室課桌面照度均勻度分布如圖8所示,最大值為0.84,最小值為0.17,均值為0.63,標準差為0.16,數據離散程度較小。依據GB 7793—2010《中小學校教室采光和照明衛生標準》,學生桌面照度均勻度合格教室有13間(≥0.7),合格率為29.55%,如圖9所示。其中,小學教室桌面平均照度均勻度為0.68,合格率占20.45%;中學教室桌面平均照度均勻度為0.60,合格率占9.09%。經t檢驗,中小學桌面照度均勻度差異無統計學意義(t=1.65,P=0.11>0.05)。統計數據顯示,學生桌面照度均勻度均值低于國家標準,合格率較低,各教室桌面照度均勻度差異不大,普遍存在學生桌面照明不均勻的情況。

依據抽測結果,44間教室學生桌面照度(≥300lx)及照度均勻度(≥0.7)二項指標同時達標的教室有11間,占檢測教室總數的25%。總體來說學生桌面照明水平較高,但均勻度較差,普遍存在照明分布不均勻的情況。

3問卷調查結果分析

根據本次調研結果,除兩間教室(科學教室改建為普通教室)無黑板照明系統外,其余平均每間教室裝有兩組黑板燈,黑板照明區均配有可調燈罩燈管,燈管平行黑板安裝,平均功率密度14.75W/m2。平均每間教室裝有19支照明燈用于學生課桌面照明,平均功率密度11.48W/m2,與《建筑照明設計標準(GB 50034—2013)》節能要求的平均照明功率密度標準值(11W/m2)持平。桌椅照明區不小于三排兩列燈具,燈管均長軸垂直于黑板面安裝,無裸燈照明現象,燈距學生課桌面懸掛高度均值為2.19m,符合GB 7793—2010《中小學校教室采光和照明衛生標準》燈桌距離不小于1.7m的要求。根據問卷調查結果,影響目前教室照明效果的因素如下:

3.1照明設備老化,沒有合理的照明燈具更換機制

在功率密度較大的情況下,教室照明照度及均勻度達標率仍較低,經調研發現照明設備老化,不能定期更換燈管,導致光通量降低是影響照明水平的主要因素之一。根據國標GB/T 10682—2010《雙端熒光燈性能要求》相關參數,三基色熒光燈在點亮2 000h后,光通量可降低20%左右。樣本校教室燈具主要為2—3年前項目集中更換,燈管普遍使用時間較長,自然衰減嚴重,導致整體照度水平下降。根據本次問卷調查結果,52.3%的學校只有在燈不亮的情況下才會更換燈管;44.6%的學校在燈的亮度明顯降低后才會更換燈管,3.1%的學校以月為更換周期定期更換燈管,沒有學校根據使用時數和使用壽命更換燈具,更換不及時,照度水平低;新舊燈管交叉使用,又造成了照均勻度過低。

3.2缺少專業指導,照明設計不科學

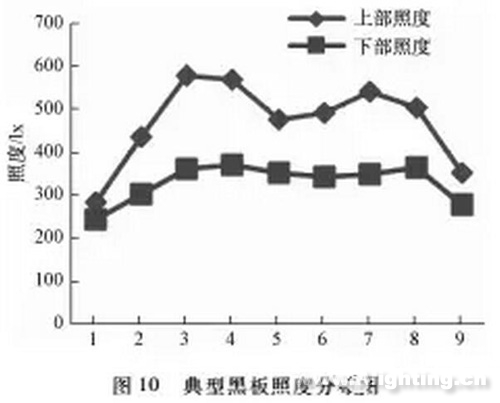

照明設計不科學也是影響照明水平的重要因素之一。對黑板照度數據進行分析,發現黑板面明暗不均規律明顯:上半部分照度要遠高于下半部分,中間部分照度要遠高于兩側照度且中央有明顯低值,形成雙峰分布,如圖10所示。根據本次問卷調查結果,40%的學校黑板燈安裝在黑板上框或在上框之下,照明燈安裝位置與配光方式不合適,導致黑板上半部分的光線主要來自于燈管的直射和燈罩的反光,而黑板下半部分的光線主要來自于燈管的斜射和燈罩的反光。直射和斜射光照強度相差很大,即造成了板面照度上高下低,上下均勻度差;燈下照度高,旁邊照度低,左右均勻度差。

多媒體教學與照明標準之間的矛盾是學校照明設計與改造不易攻克的技術難點,多數學校為保障多媒體教學效果,會忽視照明效果。根據問卷統計結果,當多媒體教學與采光與照明出現矛盾時,48.9%的老師有關掉黑板燈的情況,59%的老師有關掉前排照明燈的情況,8.7%的老師甚至會關掉教室內所有照明燈;66.9%的老師會拉上前排窗簾,19.9%的老師甚至會拉上所有窗簾來保障多媒體的教學效果。本次調研,對33間教室多媒體屏幕區域黑板面照度進行了統計和分析,照度最大值為637.75lx,最小值41.25lx,均值150.99lx,標準差112.38。多媒體屏幕區域黑板面照度水平偏低,樣本差異較大,照度均值(150.99lx)遠遠低于本次抽測的黑板照度均值(402.40x),這也是影響黑板面照度水平及照度均勻度水平的重要因素之一。

3.3學校教室照明重照度,輕色溫及顯色指數等參數

色溫及顯色指數是重要的照明質量參數,適宜的色溫及顯色指數有利于減輕視覺疲勞,保護視力,提高照明舒適度及學習效率[1,10]。根據本次調研情況,學校有較強改善照明亮度及功率的意識,但對色溫、顯色指數等參數不加重視,根據統計結果,僅有13.8%的學校有照明燈色溫參數,但均不在《中小學校教室采光和照明衛生標準》建議的3300K~5500K范圍內;僅有3%的學校有照明燈的顯色指數參數,其余樣本校均未關注該參數。學校照明光源選型缺少專業指導,隨機性比較大。

3.4技術標準不完善或更新不及時,缺少政策依據與保障機制

《建筑照明設計標準》(GB 50034—2013)、《中小學校教室采光和照明衛生標準》(GB 7793—2010)、《學校建筑設計標準》(GB 50099—2011)等標準對光環境提高了要求,但沒有配套修訂相應的安裝技術方案,有部分學校在進行照明改造時仍然按照《學校衛生監督綜合評價》(GB/T 18205—2000)有關條款進行照明燈具安裝,無法達到新國標的要求。根據文獻研究,照度太低或太高都會使眼睛感到不適,增加視覺疲勞,影響視覺健康,但上述照明標準只設定了照度的下限,卻沒有設定照度上限,因此也會出現照明效果校際差異較大的情況。

此外,目前照明標準缺少教室照明燈具配光技術規范相關內容,本次調研56.9%的學校教室照明燈具采用網格格柵配光,40.0%的學校教室照明燈具采用開敞式出光口配光,3.1%的學校教室照明燈具采用透明罩(玻璃或塑料)配光,根據文獻研究結果,不同的配光形式,燈具的光效率、光質量都會有較大不同[11],形成較大校際差異。另外,根據本次照明方案問卷調研結果,中小學照明以熒光燈為主,但也有14.1%的學校已采用LED照明,目前也缺少教室用LED照明光環境及技術標準,學校方案差異較大,照明效果也差異較大。

4結論與建議

通過對中小學教室照明現狀的實測與問卷調查研究,可以得出如下結論:

1)中小學教室整體照明水平不高,校際差異較高。學生桌面照度尚可,但照度均勻度較差,黑板照度及照度均勻度普遍較低。中小學教室照明普遍存在忽視色溫及顯色指數的情況。

2)照明設備老化、沒有合理的更換機制、照明標準不完善、安裝技術規范更新不及時、照明方案設計不合理等原因是影響中小學教室照明效果的主要因素。

基于上述研究,為促進中小學教室照明環境的改善和提升,本研究提出如下建議:

1)完善及更新教室照明相關標準。建議相關部門科學論證教室照明標準照度上限、多媒體顯示區域的照度等參數,進一步完善教室照明光環境質量標準,并配套光環境標準,對燈具布局、配光形式、維護方式等進行技術規范,改善目前中小學教室照明水平參差不齊、黑板照明效果整體不佳、學生桌面照明均勻性較差等問題。按照教育部《關于新形勢下進一步做好普通中小學裝備工作的意見》,經過危害性測試及教學適應性評價的技術與產品方可進入學校,考慮LED照明已在中小學教室中應用的現狀,建議相關部門在危害性測試及教學適應性評價的基礎上,論證LED教室照明及相關標準出臺的可行性,保障教室用LED燈的照明效果及照明安全。

2)建立教室照明監測及評價機制,保障照明質量。合理的監測與管理照明系統,是保障教室照明效果的有效手段。目前中小學尚未引入系統的照明監測與評價機制,建議相關部門充分論證各類燈具的照明參數,科學構建教室照明評價指標體系,系統引入光環境檢測的方法、工具及手段,定期監測教室照明光環境,清理照明效果不佳的燈具,改善由于燈具老化、用燈習慣不良等因素造成的照度水平下降等問題,改善教室照明只關注燈的亮度水平,不關注顯色指數及色溫等光環境等問題。

3)加強培訓,提高后勤裝備人員的專業能力。目前中小學師生安全照明意識比較淡薄,教室用燈一般不壞不換,或者僅憑目測效果更換燈具,燈管功率、型號、安裝位置、配光方式選擇有較大隨機性。建議相關部門加強后勤裝備人員的照明技術培訓,綜合了解照明知識及相關標準要求,科學的管理與維護教室照明環境,為師生提供健康安全的教學環境。

參考文獻

[1]嚴永紅,關楊,劉想德.光生物效應作用下教室光源對學生視功效及效率一疲勞影響研究[C]//中國科協第249次青年科學家論壇報告文集.北京:中國照明學會,2012.

[2]陳玉勝,楊玉華.教室照明質量對學生視力影響研究[J].醫療保健器具,2009(8) : 46-47.

[3]胡瑞榮.不同照度對學習效率及視覺功能的影響[J].心理學報,1966(2): 94-101.

[4]華文娟,伍曉艷,姜旋,等.教室光環境改善與中小學生視力變化的關系[J].中華預防醫學雜志,2015, 49(2).

[5]黃海靜,陳綱.教室光環境下的照度與節能[J].中南大學學報(自然科學版),2012,43(12):4974-4977.

[6]照明測量方法:GB 5700-2008[S].

[7]建筑照明設計標準:GB 50034—2013[S].北京:中國建筑工業出版社,2014.

[8]中小學校教室采光和照明衛生標準:GB 7793—2010[S].

[9]學校建筑設計標準:GB 50099—2011[S].

[10]高帥.基于自主調光的大學教室光環境研究[D].重慶:重慶大學,2014.

[11]韓冰 陳茂凌.教室燈具和黑板燈具的選擇[J].中國照明電器,2011(8):17-20.

用戶名: 密碼: