——對話建筑師 馮果川

馮果川作為一名建筑師,在積極參與建筑實踐的同時,始終保持著對中國城市和建筑的反思和批判。其建筑實踐是以積極的態度與權力和資本互動,嘗試以專業技能影響和揭示當下大規模空間生產的具體狀態。批判角度主要為空間政治學,關注意識形態以及資本在當代中國城市中的運作軌跡。

同時,作為一名擁有諸多設計品的著建筑師馮果川對兒童教育具獨特見解,并積極投身實踐成功舉辦多次兒童建筑教育活動帶領導師團隊開設各類公開課、工作坊等,普及建筑基礎知識提升美學教育。如中心書城“深圳 晚八點”欄目兒童建筑教育公開課、大浪社區留守工作坊,前海“小小規劃師”競賽等。

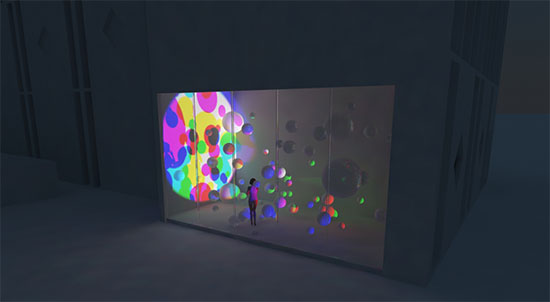

(燈光裝置《白非白》 / 馮果川&黃武軍)

作品概要:“眼前的黑不是黑,你說的白是什么白”——視覺成像與色彩混合是個很有意思的話題。一面白墻上,有一個白色的圓形光斑,卻在放置入干涉物之后變幻出了色彩……人和光影互動的體驗,趣味中探尋色彩本質的小秘密。主創設計師馮老師告訴我們,每個秘密都由你來自行發現哦。

編:《白非白》是馮老師您主創的裝置作品,想聽聽您的創作意圖?

馮:作品《白非白》靈感來自彩虹。陽光本來是顯色最好的,很直觀的白光,通過色散我們了解所謂的單一顏色其實是多種顏色的混合。但由于人類視網膜的特點,所以人理解到的所有顏色,都是三基色混合成。這個作品就是想讓大家理解到人眼觀察到最簡單的白顏色其實是一種復合顏色。這里我們通過裝置,把它空間化的展示出來。

編:實施過程中有遇到一些困難吧?

馮:實際上我們還有很多構想,比如說投影附著物的材料選擇,如果是半透明的材質那就會在光照面和背光面有不同的感受;我們還想過投影面做成半球形凹面,使得影子投影上去會變形;最后因為預算和工期比較緊張就放棄了,做成了現在的平板。

編:通過這次協同創作,您個人有什么感想?有什么話要對廣大的照明設計師說嗎?

馮:其實,建筑師和照明設計師都是塑造人們視覺的體驗,這是共通之處。然后大家的工作有非常大的結合,但是我們現在的合作還是太少了,希望以后能有多一些機會合作。

編:您如何看待城市、建筑、光與人之間的關系?

馮:我覺得對城市、對建筑的體驗,很大一部分是依賴光的。白天靠日光,晚上靠人工的燈光,光環境的變化會給人對城市的理解帶來非常不一樣的感受。就這點上來講,光是連接建筑師和使用者的一個重要媒介。我如何向使用者傳遞我的設計理念?城市如何向公眾傳遞城市精神理念?——光是很重要的媒介!光的創造性、思想性、文化性是非常強的。

編:城市夜景的主體是建筑,您希望燈光設計師在設計構思的過程中如何去對待筑?

馮:我們剛剛提到的這個建筑,白天是靠日光,晚上是靠人工光源。所以晚上做的夜景的人造光源其實構成和建筑在白天日光下效果的對話。不要孤立的去做的一個夜景,我們做夜景的時候想著白天的樣子。它是一組互文,雖然做的是晚上,但是卻是和白天的一個對話,它有這樣的一層背景在里面。以后我們做燈光設計可以多考慮考慮,它跟白天的一個對照的關系是什么。

編:建筑的設計需要各個專業配合,您希望燈光設計在什么階段切入?

馮: 當然最好是概念設計階段就切入。人造光源也可以塑造空間的,雖然我們這次作品沒有往這個方向去做。建筑概念設計階段,燈光設計塑造的空間可以和建筑設計塑造的空間融合到一起。

編:能形容一下你理想狀態中的城市夜景應該是什么樣的?

馮: 從我的角度講可能會刻意去淡化“理想的夜景”這個詞。因為像我這樣的建筑師并不是要把自己的理想投射到現實中,我是去投入到一種群體性的工作中,我并沒自己的理想要去完成——或許可以理解為“相對理想的一種工作方式”。城市夜景的這種工作除了建筑師、燈光設計師的合作,可能還有藝術家、科學家、甚至是一些別的知識背景的人參與進來一起去工作,我覺得這樣的過程更意思,至于最后結果如何不是特別重要。

編:從建筑師的角度發出,您期望哪些有意思的燈光材料、照明技術能有突破性發展?

馮:怎么講呢……其實人最不容易面對的就是:真實!而燈光的設計,很多人覺得非常的虛幻,好像它是反真實的。但是再想深一點,其實我們也是在質疑什么是真實的,我們關于真實的定義更是不斷在變化的。所以燈光的技術最有意思的是,它提供了一個讓我們認識世界的獨特角度。因為人都是通過視覺來觀察世界,但有時候眼見未必為實,這打破我們固守的一套模式。所以我覺得光可以幫我們更深刻的理解這個世界,挖掘比如什么是空間、時間、世界的本來面目——也許不是單一的面目,也許更復雜。就像我們的作品《白非白》,你一看就是一個白色的光斑,再一看它其實是復合了各種顏色的,最后你理解到它回歸單一是以一個復雜的方式回歸的結果,雖然結論相同,但你對世界的理解已經多了一個多層次。可以說,燈光技術能夠幫助人們認識世界。