——對話建筑師 磨藝捷

磨藝捷 廣東省建筑設計研究院GDS工作室總監

1996年畢業于華南理工大學建筑學系,從事建筑設計20年。非典型建筑師。最大限度探求并體驗這世間奧秘的一切事物皆開懷擁抱,且,獨樂不如眾樂也。

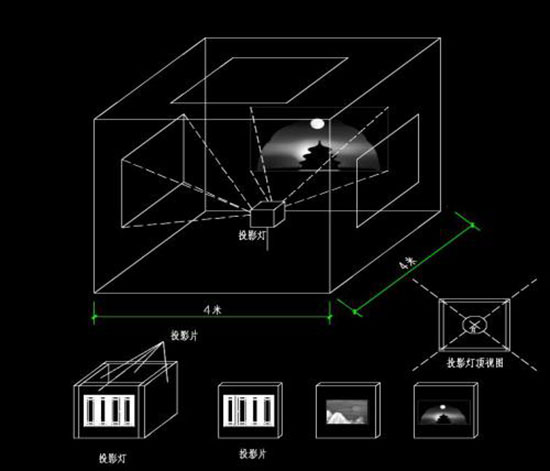

(燈光裝置《陋室銘》 / 磨藝捷&陳曉濤作品)

作品概要:城市之痛,痛在個體生存空間的壓榨。我們關注城市高密度低收入人群的居住環境。劉禹錫陋室三遷,寫下《陋室銘》,表達其安貧樂道的高尚情懷。我們借設計之力,利用最常見的燈光,設計獨特的燈罩,在不見天日之陋室墻上投影出連充滿古韻的門窗,古代圣賢并不遙遠,就在那窗扇之外,咫尺之間。讓身處陋室之眾以苦為樂。我們希望作品能真正走進生活于困頓的人群。藝術的最高境界,是轉化成精神力量。

編:您的作品的最想表達的是什么?

磨:來源于對中國社會現狀的思考,中國社會現狀有兩重性,一是作為一個千年古國,厚重的歷史對國人的影響,二是從西方引入的現代工業社會秩序與古國的矛盾與融合。希望用作品反映這種兩重性。

編:遇到過技術問題嗎?

磨:遇到的最大困難是對光的控制。建筑師對光線很敏感,但是如何通過技術手段達到想象的燈光效果卻是門外漢。所幸燈光設計師給了很多寶貴意見,使得我們最終呈現的效果比預想的還要好。這是建筑師和燈光設計師跨界設計的最大價值吧。

編:作品完工花了多長時間?您滿意這個作品嗎?

磨:作品的構思時間很長,因為不想做一個單純的藝術裝置,希望能融入對社會問題的思考以及探索解決方案,所以對作品思想性的探討時間很長。但是構思完成后,實施只用了幾天時間。通過與燈光設計師的合作,感覺有一些驚喜。

編:那想對燈光設計師說點什么嗎?

磨:文化從來都是在流動中發展繁榮,本土原創設計界需要有更多的跨界合作,打通任督二脈,才能繁榮創作,讓屬于我們自己的設計語言繁衍壯大。希望有越來越多這樣的設計交流活動。

編:站在跨界的角度,您怎么去理解“光”?

磨:沒有光,就沒有人,沒有建筑與城市,沒有空間與時間。我當年之所以投身于建筑設計行業,并且一直堅持到現在,也是因為小時候看見陽光投射在建筑上那瞬間的感動。我們塑造建筑,其實就是在設計一個光線的載體,讓無形的光在有形的物體上得以顯現。有光,就有世界。

編:那咱們再繼續跨界,如何去解讀“設計光”?

磨:燈光設計師在現在的建筑設計里是一個配角,大多數情況下都是建筑師做好了一個建筑后,讓燈光設計師為其建筑增添色彩。而我覺得未來的燈光設計師是雙向的,在策劃一個建筑的初期,就和建筑師一起共同規劃日夜的室內外光線需求。未來的建筑設計任務書里會把燈光要求也寫上去,不是技術層面的燈光要求,而是對于室內空間以及城市空間的暢想。現在我們對建筑空間的理解,都還停留在自然光加局部燈光補光的膚淺理解上。

編:給燈光設計行業提點建議吧。

磨:如上所述,燈光設計應該在建筑設計草擬任務書階段就切入。比如博物館、畫廊這樣對光環境要求比較高的建筑類型,燈光設計的切入會比一般建筑要早很多,當然這還只是提留在燈光的物理特性層面。等到建筑設計理論再發展到一定高度,燈光設計提升到輔助空間設計的高度,那么可能所有的建筑都會有相應的燈光設計要求了。

編:對今后的城市夜景有什么構想?

磨:現代城市對于中國人而言其實還是一個陌生的東西,中國城市化進程太快,大多數人只是因為生存的原因從農村來到城市,或者原來居住的小城市在十幾年間膨脹成一個畸形大城市,因此不得不被動的接受一個快速發展城市的一切,還沒來得及思考什么是好什么是對。理想的城市夜景除了滿足最基本的交通及安全功能外,除了滿足中國社會最常見的政府職能城市宣傳外,還有什么精神層面的追求,這個課題幾乎是空白的。給我印象最深的是芝加哥的城市夜景,這不是一個烏托邦城市,也充滿了各種問題,各種文化的沖突與融合,但是最打動我的是無論白天還是夜晚,城市設計都力圖保留及表現這種多樣性及歷史性,而不是追求統一與無瑕。比如芝加哥有很多當年城市大發展的時候為解決交通而建的高架橋,在城市改造及更新過程中,芝加哥并沒有唾棄這些很容易產生安全隱患并有礙城市面貌的高架橋,反而將其設計成了芝加哥的特色。尤其夜晚,當黃色的街燈印照著那些有著復古花紋的鐵橋,讓人仿佛回到蒸汽大時代,這就是芝加哥這個城市的獨特魅力所在。反觀我們的城市,也是如此,在歷史里尋找出路,改造更新,比拆掉重建更好。這也是我們的城市夜景設計原則吧。

編:那燈光的技術發展方面呢,有什么期望?

磨:幾年前我接觸了英國AA學院的教學課程,他們在參數化的研究里放進了光線參數,通過人對光線的感應生成了參數化的建筑空間和形體。就如同非洲草原上那些大型的螞蟻巢穴,是結構、生活模式以及光線、風壓、雨水收集等自然因素的參數化形態集合。我在想,過去因為技術的原因,我們對空間光線的包容度很高。也許未來的建筑是由人的感情來控制的,開心了,空間變大,光線明亮,傷心了,空間收縮,變得溫暖,光線也柔和起來......