【作品篇】

——對話余顯開

作為燈光設計師,CARRY是入行很早的一批。從香港到轉入大陸,從繁華都會上海轉入山城重慶,他成為了燈光設計專業的“西部拓荒者”。做設計,也做教育,他為燈光設計播下了無數未來的種子。他始終倡導行業內的專業性與協作性,他始終踐行著“用有劇情的光來感動一切”的職業信念。

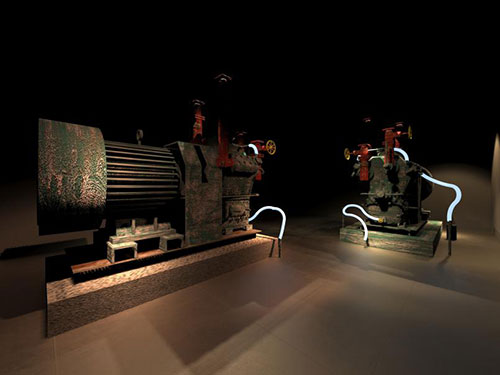

(燈光裝置《變奏》 / 侯林楠&余顯開作品之一)

編:作品制作花了多長時間?創作過程中遇到過什么困難?

余:歷時四個月。我是一個追求完美主義的人,對自己的創意不滿意的時候就會推倒重來。好的想法不難,還是實施更困難,因為實施環節環環相扣,缺一不可,某個環節出現了問題都會降低項目品質和預計的效果。

編:能點評一下自己的作品嗎?

余:這個作品通過藝術與科技、聲光電與工業舊機器場景的巧妙結合,塑造了一個可呼吸、有生命的沉浸式、烏托邦式的工業文化體驗現場,并開放性地融入了觀眾的在場參與,以一種象征性和波普式的方式,在呈現了工業歷史記憶的同時,表達了對我國工業轉型以及現代性問題的思考。作品著力于營造了沉浸式的體驗,但又不是為了炫技,是在關注工業與時代記憶的人文話題。你不能假設哪種是觀眾喜歡的,你要做自己覺得最好的,將自己作為第一個觀眾是最重要的,首先要自己發自內心的喜歡。

編:通過這次創作,個人有什么收獲?

余:在之前,自己的專注點在燈光光環境設計的具體項目和前沿問題探討上。通過這次作品,我覺得自己最大的收獲還是可以多跨界、多和不同的行業精英探討光的藝術。

——對話杜健翔

編:作品的靈感來自哪里?

杜:我想該是滋潤我成長的故鄉山水和那淸遠的佛音。江南水鄉的迷蒙煙雨,古剎鐘聲的縹緲虛幻,時常在夢里回望,或許是我對時空輪回最直觀的感悟,如同儲藏在身體里不斷發酵的養分,激發了我的創作靈感。把中國文化推崇的“道法自然、以天為則”亙古不變的“道”貫穿于設計的作品之中,讓觀者在對望中帶來禪靜和哲思,“此時”驗證屬于自己的當下一刻。

(燈光裝置《此時》 / 杜健翔作品之一)

編:你的作品最大的亮點是什么?

杜: 它不祈求讓每個人都能醍醐灌頂,但有當下一刻的觸動。如果藝術真正的價值不能夠直擊人心,那形式便僅僅是物質性的存在,它不過是個裝飾品,其價值有限。作品中我用超乎想象的全息影像穿越時空,驗證當下一刻真實自我的存在,通過負空間的映射去感悟,作品真正有價值的工作來自于此。所以我覺得《此時》在我整個的命題里從始至終都存在。

編:創作過程中,遇到過什么困難?有推倒重來的情況嗎?

杜:沒有一件作品的出爐是輕而易舉的。在遇到技術實施上的難題時,推到重來不是最佳方案,而是想盡一切辦法去解決,我相信我自己的初創,也是一種執著。

編:是好的想法比較困難?還是實施更困難?

杜:有好的想法更難得。創作實施的技法重要但不首要,重要的應該是主題表達的內涵深度,是否激起他人共鳴…..

編:你覺得你的作品觀眾會特別喜歡嗎?

杜:這個問題對我來說并不最關注。畢竟每個人的經歷、審美、認知都不一樣。作品的展出能讓觀眾駐足,哪怕一個或一部分,在對視中觸動到內心,能有“悲欣交集”的共鳴更佳。

編:你的設計理念是?

杜:我一直堅持的設計理念是“少即是多”。“少”不是空白而是精簡,“多”不是擁擠而是完美。

——訪學生作者李雪

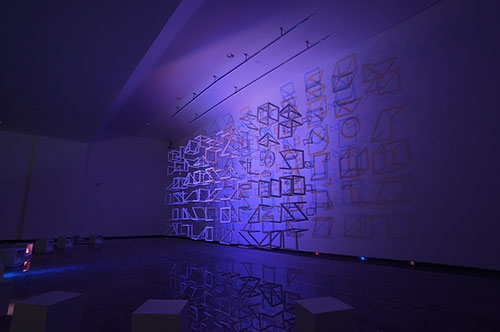

(燈光裝置《形影不變》 / 李雪&陳奕龍作品)

編:先聊聊你的作品吧——

李:創作初期只是單純的喜歡這種光影變化,就像我們美術生一開始接觸的素描色彩,我被這種光營造出的虛實,色彩所深深吸引,在玩光的過程中,我們漸漸領悟到,世間千千萬萬的人與這個世間融為一體,但每個人卻又是一個有棱角的個體,就是這樣一個個有棱角有思想的人,才組成這樣一個分散而又統一的整體。光和影的意義也在于此,光明,恢諳都是存在于大千世界中不可缺少的一種,在光影交織下形成這樣一個社會本質。

編:是獨立完成創作的嗎?

李:完成這個作品當然離不開很多老師的幫助,比如侯林楠老師。

編:覺得哪個環節難度最大?

李:對于我來說還是實施起來更為困難。因為我們還是學生,無論是個人能力還是投入精力都有很大問題,小到模型制作,大到場景布置等等,尤其在思考承載光的載體上我們費了很多心思。另外資金問題也很現實,完成一個作品不容易。

編:那經費問題怎么解決?

李:光靠我們自己是很難實現這個作品的,其中有主辦方的支持,也特別感謝“雷蒙照明”提供的燈具,以及“光跡”提供的智能照明控制。

編:是否了解其他專業設計師的作品?敢PK嗎?

李:很多設計師都是教過我們的老師,是幫助我們成長的前輩,能在一起做展覽已經感覺很榮幸了,還要多向前輩們學習。

編:未來是要打算要成為設計師的吧?

李:當然,成為設計師是我一直以來的愿望。