吳正喆剖析臺灣照企進軍大陸市場6大策略

摘要: 幅員遼闊、人口稠密的中國大陸地區,擁有著巨大的市場容量,也注定要成為全球照明同行的“兵家必爭之地”。摩拳擦掌,垂涎爭食。面對這塊讓人胃口全開的“大蛋糕”,LED產業發展至今已超過三十年的中國臺灣地區,也自然不甘人后。

大陸LED市場現有六大營銷模式

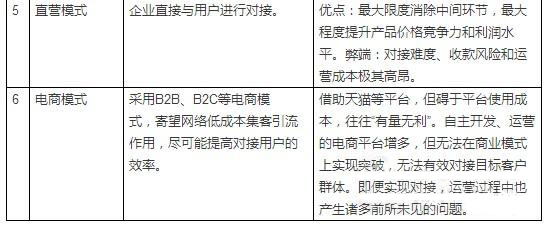

2015年即將過去,在新的照明市場形勢下,臺企要挺進中國大陸市場,在充分認識大陸當前市場局面形成的前因后果之余,還不得不先熟知大陸市場現有的幾種營銷模式。吳正喆就此列舉了六個可以直接借鑒的模式類型:

吳正喆指出,以上幾種模式,根本目標都是要跨越企業與用戶之間的鴻溝。從鴻溝的行業屬性來看,由于照明產品的專業性、多樣性、低關注、低頻購買,將導致中間層長期存在。所以他認為,企業的跨越事實上要分兩步走:企業到商家,商家到用戶。然而,能一次性解決兩個跨越的少之又少。“上述六個模式的根本區別,也就在于企業對中間層數量和質量的得失取舍。在目前白熱化的競爭環境下,這些模式都有自身獨特的優勢和明顯的缺陷。”

跨域鴻溝需解決的五個“本土化”

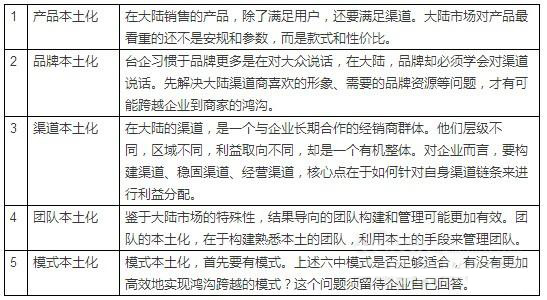

在他看來,臺企進軍充滿誘惑力的大陸市場,要分一杯羹絕非易事。完成鴻溝跨域,事實上要解決五個“本土化”問題。

吳正喆表示,臺灣品牌嫁接大陸照明行業平臺,可能是目前的最優選擇。在大陸市場眼中,臺灣企業有優秀的產品力、制造力,管理規范,信譽良好,問題在于“不接地氣”。反觀臺灣企業眼中,大陸市場潛力巨大,但非常混亂和復雜。而借助優秀的照明行業平臺豐富的行業資源,有助于充分整合業務團隊、倉儲物流等營銷和運營要素,這就要求這個平臺有足夠的能力運用資本力量+互聯網手段+行業知識,對平臺上的各類要素進行優化配置。還要有準確的戰略定位,立足于優化產業環境,使競爭回歸到產品的本質。他認為,對于臺企而言,通過了這樣的途徑,或就能夠充分發揮自身制造優勢,而不必考慮過多市場和模式的問題,從而更好地實現對“鴻溝”的跨越。

凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點及對其真實性負責。

用戶名: 密碼: