比如菲利普·約翰遜著名的玻璃房子。通透玻璃,這在當時是國際主義建筑的標志性手法之一。但這為燈光設計帶來了一個問題,即:在夜晚,室內(nèi)燈光更強的時候,會把玻璃變成一面鏡子,反射著室內(nèi)的一舉一動,從而失去對室外景物的觀感(也許也在某種程度上失去安全感)。

所以在為玻璃房子設計燈光時,凱利盡可能地減少了室內(nèi)光源的數(shù)量和強度,并用一些射燈將室外的樹木照亮。這為玻璃房子的室內(nèi)視覺感受營造了一種不分晝夜的連續(xù)性。這種節(jié)制與通常人們在建筑內(nèi)部一味地追求富麗堂皇的想法截然不同,甚至在今天,絕大多數(shù)建筑的燈光設計都達不到凱利在當時的思想高度。

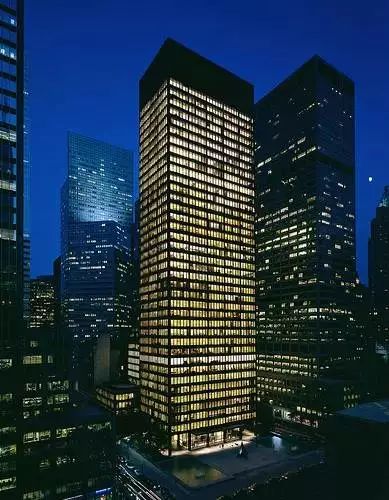

理查德·凱利和菲利普·約翰遜的合作在西格拉姆大廈的設計中達到了巔峰。在設計過程中凱利提出了一個如今被我們視為建筑燈光設計中里程碑式的概念:燈光之塔(Tower of light)。

也許在今天看來這樣在夜晚燈火通明的摩天大樓已經(jīng)屢見不鮮,但它們的設計手法很大程度上都來自菲利普約翰遜與密斯的西格拉姆大廈,或者說凱利的燈光設計。建筑論壇雜志曾將其譽為“有史以來在燈光使用上最好的建筑之一”。

在一層的大廳中凱利設計了大量的垂直光源。這些光源一方面將入口大廳界定出來,另一方面則加強了建筑的一種整體效果——外墻向內(nèi)收縮且完全通透的大廳,內(nèi)部墻面均勻的泛光,再加上圍繞大廳一周、仿佛寫著“歡迎”的踏腳墊一樣的光帶,這一切都與上層的部分產(chǎn)生了很大的反差,從而制造出了一種懸空的效果。這就是西格拉姆大廈留給大多數(shù)人的第一印象,還有很多人甚至懷疑它會倒下來,理由是“下面看起來太不穩(wěn)了”。

無論如何,密斯和約翰遜在現(xiàn)代建筑史上都是不可取代的大師。而作為燈光設計師的凱利,似乎相對比較少被人提起,但他們都是西格拉姆大廈這個杰出范例的締造者。