斯特恩的話并不完全是溢美。說到現代主義,也許除了那三位大師之外,世人印象最深刻的還是二戰之后從美國發端繼而流行于全世界的國際主義。而光洗墻這種均質化的概念完美地符合了國際主義的思想,而且均勻的照度也讓墻壁更加輕盈,讓空間的定義更加明確。而且最直觀的是:好看。所以在國際主義流行的年代,甚至到今天,光洗墻都是建筑中非常常見的語匯之一。而這一切的開端便來自于理查德·凱利在西格拉姆大廈中的設計。

可以這么說:凱利在現代建筑史上的地位,比起他的貢獻來說,都被嚴重低估了。

▲圖:伊斯坦布爾,Sancaklar清真寺混凝土內墻上的擦光。設計:Emre Arolat Architects. 攝影:? Thomas Mayer

在最近的十幾年中,人們從光洗墻又發展出了一種新的燈光設計手法:擦光( Grazing light)。

擦光與光洗最大的區別在于擦光更強調受光面材質本身的質感。而“擦”的方法,無非是將光源或者窄天窗安排在離受光面盡量近的地方,用最小的角度把光擦上去,利用平面本身的凹凸紋理制造出獨特的光影效果。這個方法即便是對付很平整的墻面,例如抹平的水泥墻,也同樣有效。用建筑評論常用的詞語說,就是會產生豐富的戲劇性(drama)。

而在Sancaklar清真寺中,建筑師將這種隱藏光源手法所帶來的神秘氣氛做了進一步的發揮:他們把自然天光和照明燈并列起來,這樣不管白天還是夜晚,人們都能看見這面被光擦過的斑駁的混凝土墻。比如上面這張照片,根本分不清是自然光還是人造光。

▲圖:紐約,Blue Fin餐館中的擦光墻。設計:Yabu Pushelberg。

用一個比較極端的例子來說明擦光的特點:依賴高度紋理化的表面,例如凹凸不平的磚墻,或者上圖這種呈現某種立體樣式的墻面,產生光與影的激烈碰撞。當客人順著墻走下樓梯,仿佛看到波濤起伏,海燕在翔集(“仿佛”在這里意味著藝術的抽象性,也是浪漫的源起),而發光的燈具也被吊頂很妥當地掩藏住,不會跳出來煞風景。這個例子不僅解釋了擦光手法,還解釋了什么是建筑學中的“戲劇性”。

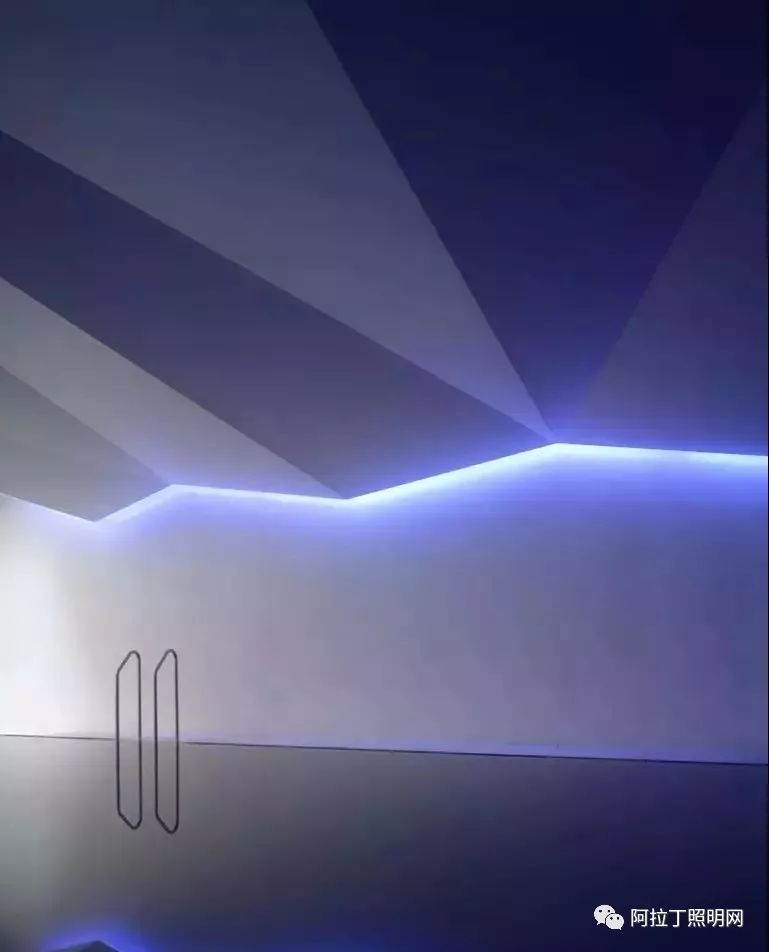

▲圖:某個私人會所中峽谷狀的墻槽燈。設計:Carmody Groarke。

但無論是洗墻還是擦光,這兩種手法都只能制造一個明亮的、二維化的墻面。在擦光的基礎之上,后來又有人做了一些改進,成為了一種被稱為“墻槽照明(Wall-slot lighting)”的新手法。這種手法不再追求整面墻的照明,而是把照度限制為一條明亮的窄縫。這讓天花板變得仿佛一個懸浮物,也讓建筑空間被其明亮的邊界輪廓清晰地顯現出來。